Geschichte des Gipsabbaus in Schleitheim

Verputzfragmente, die in Villen der römischen Kleinstadt Iuliomagus gefunden

wurden, lassen vermuten, dass die hier im 1. Jh. unserer Zeitrechnung siedelnden

Römer Gipssteine gefunden und verarbeitet haben.

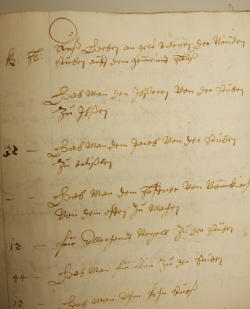

Erste schriftliche Hinweise auf die Verwendung von Schleitheimer Gips finden wir

im Staatsarchiv Zürich über eine 1709 erfolgte kleinere Lieferung an einen

Stuckateur, der beim Bau der Klosterkirche Rheinau beschäftigt war. Dieser Gips

wurde in Fässern als Gipsmehl, aber ungebrannt, geliefert und erst auf der

Baustelle, je nach benötigter Menge zu Baugips gebrannt. Erste schriftliche

Hinweise für die Verwendung von Gips in Schleitheim sind eine im

Gemeindearchiv aufbewahrte Rechnung aus dem Jahre 1712. Einem Hans Heinrich

Bächtold bezahlte man für das «Gemeindstuben Ibssen» neun Gulden. An anderer

Stelle wurden für «Ibss mallen», 24 Kreuzer ausgegeben. 1758 finden wir die

Bezeichnung eines «Gibsmann» Jakob Russenberger. Die dannzumal abgebauten

und verarbeiteten Quantitäten waren sicher noch sehr gering, wurde Gips doch

vorwiegend für Innenverputze und Feuerschutz um die offenen Herdstellen

verwendet. Auch konnte jeder der Gips (Keupergips) auf seinen Äckern fand, diesen

selber verwerten oder vermarkten.

Das änderte sich schlagartig, als Gips zu Düngezwecken gefragt war. Schriften des

Pfarrers Johann Friedrich Mayer, in Diensten des Fürstentums Hohenlohe, im Volk

bekannt unter dem Namen «Gipsapostel», wie z. B. «Lehre vom Gyps als vorzueglich

guten Dung zu allen Erd-Gewaechsen auf Aeckern und Wiesen, Hopfen- und

Weinbergen» Anspach 1768; 2. Aufl. 1769; fanden bald ihren Weg auch in die

Schaffhauser Landschaft. Das rasante Bevölkerungswachstum und die dadurch

zunehmende Nachfrage nach Lebensmitteln riefen nach intensiverer

Bewirtschaftung des knappen Ackerlandes. Die in der Dreifelderwirtschaft übliche

Brachzelg wurde aufgehoben und für den Anbau von Klee und Kartoffeln

freigegeben. Das erforderte vermehrte Düngung und mit den guten Ergebnissen

des «Gipsapostels» Mayer bot sich mit dem in Schleitheim in grosser Menge

vorhandenen Gipses die Gelegenheit, ein einträgliches Gewerbe aufzuziehen.

Sofort merkte auch die Gemeinde, dass mit «Ackergips» Geld zu verdienen war und

verpachtete Gemeindeland an Gesellschaften und interessierte Einzelpersonen.

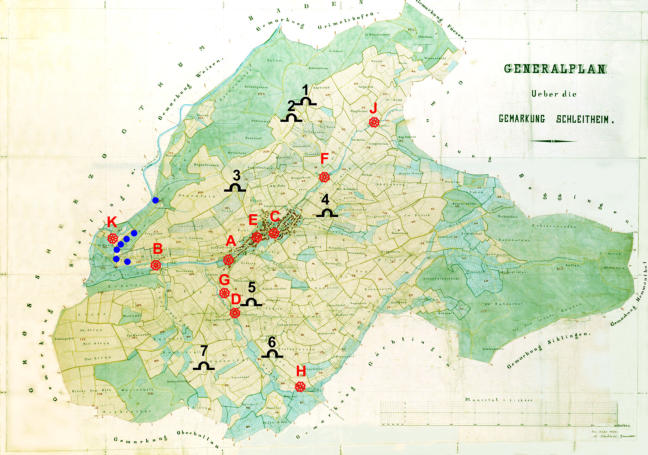

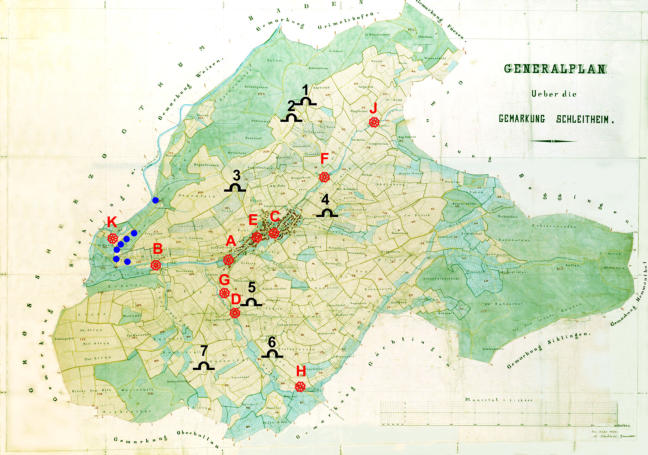

Schleitheimer Gips fand seine Abnehmer nicht nur in der näheren Umgebung.

Gipslieferungen erfolgten bis in den Bodenseeraum, ins Zürcher Weinland und in

die Badische Nachbarschaft. Johann Heinrich Imthurn schrieb 1865 in seiner Schrift

über das landwirtschaftliche Düngewesen: Schleitheim wurde zum «Zentrum der

Gipsproduktion der Ostschweiz», «da sowohl Gipsvorkommen von guter Qualität,

als auch die Verarbeitung sowie der Handel gegeben waren». 70 Prozent des

Schleitheimer Gipses wurde an die Landwirtschaft verkauft, welche ihn

«ungekocht» (ungebrannt) als Dünger oder zur Konditionierung stark lehmhaltiger

«schwerer» Böden einsetzte.

Zur Zeit der Hochblüte waren rund 120 bis 150 Personen im Gipsgewerbe

beschäftigt und um die 100 Pferde standen für die Transporte zu den Abnehmern

im Einsatz. Auch das restliche Schleitheimer Gewerbe verdiente mit am Gipsabbau.

Hufschmiede, Wagner, Futtermittellieferanten und auch das Gastgewerbe kamen

zu willkommenen Einnahmen. Die grösste Abbaumenge wurde im Jahre 1860 mit

180 000 Zentnern (rund 9000 Tonnen) erreicht.

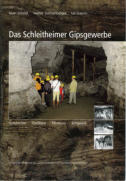

Schon 1790 wurde der erste Gipsabbaustollen in der Halde in Oberwiesen in den

Berg getrieben. Mit der steigenden Nachfrage nach Ackergips wurden immer mehr

Abbaukonzessionen beantragt und weitere Stollen in der «Halde» angelegt. So

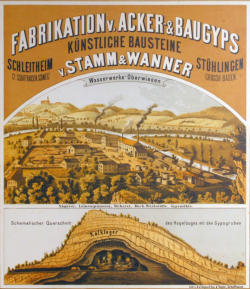

datiert der heute noch begehbare Besucherstollen von 1860. Mit der Ansiedelung

von verschiedenen Industriebetrieben in Oberwiesen, wurde auch eine moderne

Gipsfabrik mit Mühle, Brennerei und Gipssteinfabrikation in unmittelbare Nähe der

Stollen gebaut. Ein 1872 eigens angelegter Fabrikkanal lieferte die Wasserkraft für

die diversen Betriebe.Die zunehmend aufkommende Verwendung von

Kunstdünger in der Landwirtschaft liess die Nachfrage nach dem Naturprodukt

Gips drastisch sinken. Dazu kamen neue, restriktive, Zollvorschriften, welche die

Ausfuhr von Gipsprodukten nach Deutschland massiv verteuerten. 1904 verkauften

die Besitzer der Gipsfabrik die gesamte Anlage an die Gipsunion AG in Zürich. Diese

legte das Werk zuerst einmal still, da Streitigkeiten mit der Gemeinde Schleitheim

über die weitere Gültigkeit der Abbaukonzession in den Stollen nicht

einvernehmlich geregelt werden konnten.

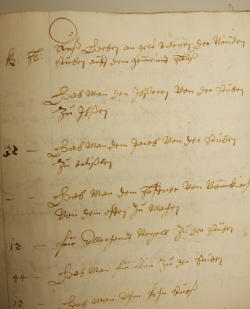

Rechnung aus dem Jahre 1712

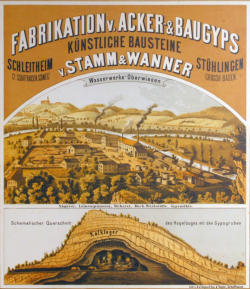

Rüetistelmühle

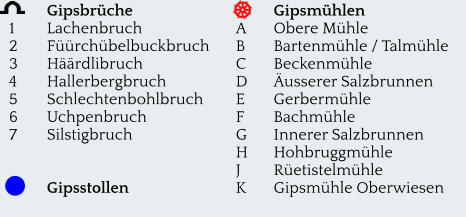

Stollenplan

1908 übernahm Christian Stamm, der zuvor in den Diensten des Vizekönigs von

Ägypten als Hofgärtner tätig gewesen war, den heutigen Besucherstollen, um darin

ein Obstlager einzurichten. Christian Stamm liess in Oberwiesen eine Obstplantage

mit über 6000 Edelobstbäumen anlegen, benötigte dann einen kühlen, dunkeln Ort

für die Einlagerung der Früchte und befand dafür den brachliegenden Gipsstollen

als geeignet. Für die Kontrolle und Sortierung der verschiedenen Obstsorten baute

Stamm unmittelbar vor dem Stolleneingang das heute als Museum dienende

Gebäude. Der Zugangsstollen und die zur Lagerung ausgewählten Stellen wurden

mit Ziegelsteinen ausgemauert und mit einem dicken Kalkmörtelverputz versehen

(Überreste davon sind heute noch zu sehen). Die Temperatur im Stollen liegt

ganzjährig bei ca. 10° C, die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 85%, keine optimalen

Vorrausetzungen für die längerfristige Lagerung von Obst, das dann auch schnell zu

faulen begann. Stamm gab aber noch nicht auf und liess einen Lüftungsschacht

anlegen, der die Feuchtigkeit aus den Lagerstollen in die Atmosphäre hätte abführen

sollen.Auch das brachte nicht den erhofften Effekt. Christian Stamm verkaufte Obst-

und Gemüsebau an einen einheimischen Gärtner.

Christian Stamm hat aber mit seinen robusten Stollensicherungsarbeiten, ungewollt,

den bis heute erhaltenen Zugang zum Gipsbergwerk für die Nachwelt gesichert. Die

sieben weiteren Stollen mit einer Länge von 1700 lm in der Halde haben dem Zahn

der Zeit nicht standgehalten. Die Zugänge sind eingestürzt und überwachsen, und

nur die alten Pläne und die zahlreichen Dolinen im Hang zeigen und lassen erahnen,

wo früher Gips abgebaut wurde.

1919 kaufte J. G. Stamm, Buchdrucker, von der Witwe des unterdessen verstorbenen

Christian Stamm, Gipsstollen mit Obstkeller, Vorbau und Umgelände. 1927 kam es

zum Pachtvertrag für einen weiteren Gipsabbau mit der Gemeinde. J. G. Stamm

wollte in der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise einige Arbeitsplätze schaffen und

der Strassenbahn von Schaffhausen nach Schleitheim Transportaufträge vermitteln.

Abnehmer des Gipsgesteins waren die Portland-Cementwerke in Thayngen. 1930

verstarb J. G. Stamm. Eine Erbengemeinschaft führte den Betrieb weiter und konnte

1935 den Abbau von 1200 Tonnen Rohgips verzeichnen. 1936 wurde von dieser ein

letzter Stollen angeschlagen und bis 1944 bewirtschaftet. Absatz- und

Rentabilitätsschwierigkeiten sowie die übermächtige Konkurrenz durch den

wesentlich billigeren Tagebaubetrieb, führten schliesslich zum endgültigen Aus für

das Schleitheimer Gipsgewerbe.

Das Schleitheimer Gipsgewerbe

Broschüre ISBN Nr.3-9522515-8-5

Erhältlich im Gipsmuseum

oder im Buchhandel